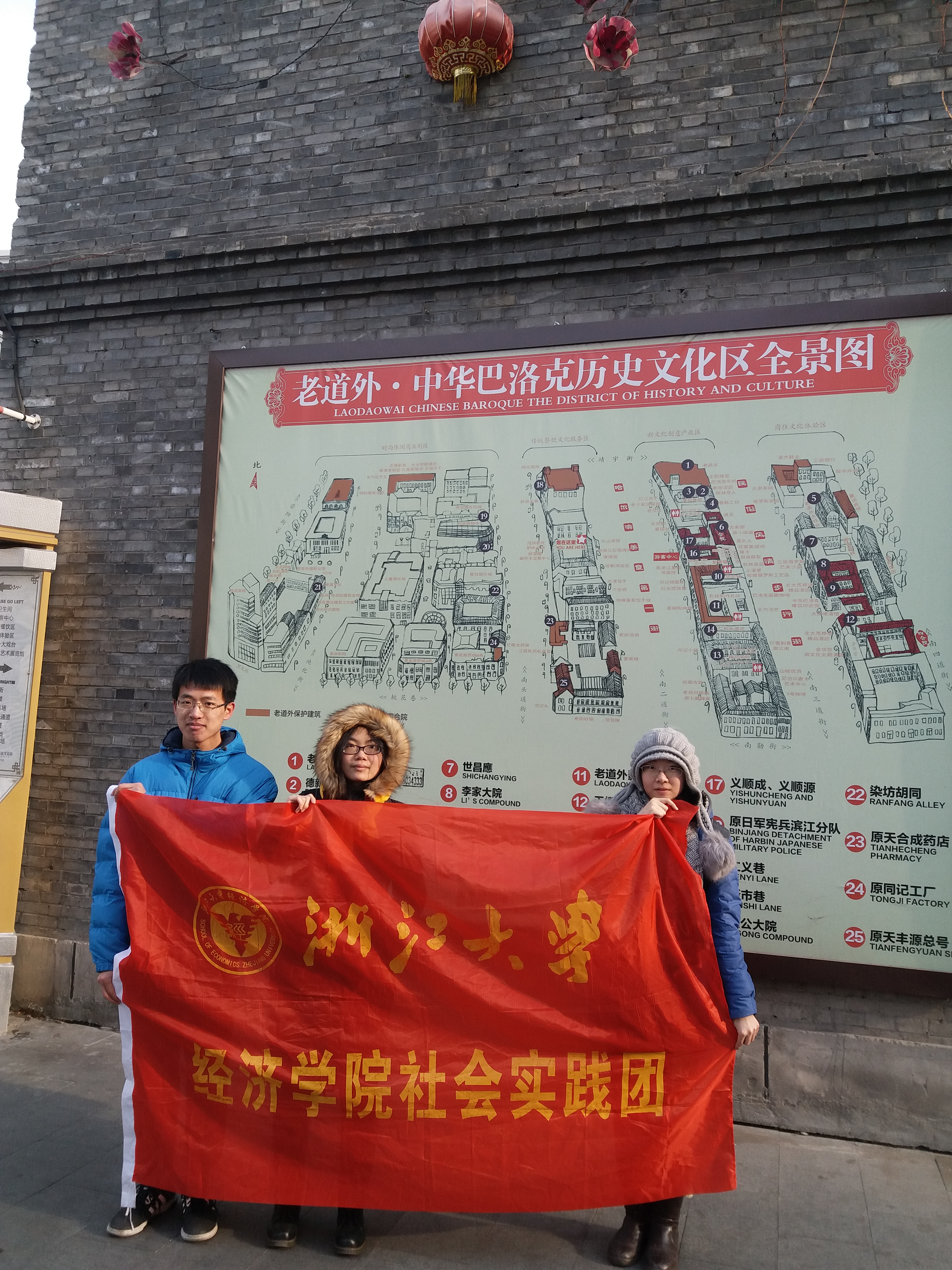

探访欧式建筑之三 ——经济学院赴哈尔滨探访欧式建筑社会实践

489

489

“巴洛克”是17世纪意大利兴起的艺术风格,它的建筑豪华而富有激情,具有浓郁的浪漫主义色彩。其色彩浓烈,装修富丽,雕刻细腻,被公认为欧洲伟大的建筑风格之一。特点是外形自由、色彩强烈、追求动态、喜好富丽的装饰和雕刻,常常采用穿插的曲面和椭圆形空间。这一风格对城市广场、园林艺术以至文学艺术领域都发生影响,一度风靡欧洲。

19世纪末,中东铁路的修建和松花江的通航,吸引大批外国人和外国资本涌入,使这里迅速发展成为远东大都市。当时,哈尔滨的南岗区和中东铁路西侧的道里区为沙俄附属地,由“洋人”操刀的大规模城市建设开始兴起———新艺术运动、巴洛克、古典主义、文艺复兴和折衷主义等艺术风格的建筑纷纷出现。

20世纪20年代,成长起来的民族资本家在道外腹地置地,而巴洛克建筑的热烈与繁华,刚好迎合了他们的心理,照搬起对面华丽的西式建筑,并用中国传统特色的饰物对建筑改造。于是一系列“巴洛克”式的立面造型上,出现了蝙蝠、石榴、金蟾、牡丹等有吉祥意义的中式图案。鉴于道外“前店后厂”的商业模式,传统的中式四合院作为“居住和仓储空间”被运用到了建筑中。后世,这种风格由一位叫西泽泰彦的日本学者赋予了“中华巴洛克”的名字。

如今,走在哈尔滨市道外区靖宇街,仿佛进入一个中华巴洛克式建筑的集中展示橱窗。兴大兴超市、靖宇典当行、亨得利眼镜店、小月亮、新一代眼镜店、银金老照相馆、老鼎丰、大罗新古旧市场、玛克威商厦……经过岁月的冲刷,许多建筑虽已“老去”,但透过它们残损的外表,依旧不难想像它们当年的高贵与华丽。

在近代中国,存在着中外建筑交融共生的大环境。哈尔滨虽然远离中国传统文化的核心,但仍未脱离其巨大影响。正是由于根深蒂固的文化传统和顽强的表现欲望,中国工匠不自觉地完成了将外来新体系建筑“本土化”的尝试。而由政府主导的建设工作,则让原本破败的街道重新焕发生机,成为了游人如梭的繁华商业街。实践队成员认为,中华巴洛克风景区做到了意大利巴洛克风格与中华民族传统文化的有机融合, 也做到了建筑遗产保护与开发的平衡。